Não faz muito tempo, o Radiohead havia estourado nos anos 90. A canção visceral “Creep”, embalada pela MTV, ganhara um lugar no coração dos jovens. Por detrás da voz melancólica de Thom Yorke, guitarras explodiam e ganhavam vida ao movimento frenético impulsionado pelo coração de Jonny Greenwood. Foi quando tudo começou.

Os cabelos no rosto e suas performances meio tímidas, desafiadoras e agressivas por minutos, eram marca registrada de Jonny. Com sua velha Fender Telecaster, emergia do Radiohead como um ícone. Surgia como um anti-herói da guitarra, assim como Frank Black do Pixies, ou o próprio Kurt Cobain, sem vomitar solos ou fazer poses. Em “Pablo Honey”, primeiro disco da banda, gravado em três semanas, riffs rápidos e agudos marcam a personalidade do guitarrista. Além da “pegada” forte, Jonny mostrava-se um músico capaz de arranjar pianos e experimentar múltiplos efeitos nas composições do grupo.

Entretanto todas as evoluções, experimentações e harmonias não aconteceriam se o Radiohead não seguisse o caminho de sempre buscar o novo. O segundo disco, “The Bends”(1995), veio de uma fase de composições mais depressivas, segundo Thom Yorke, após a turnê do disco anterior. E com isso, vieram músicas como “Fake Plastic Trees”, “My Iron Lung”, “Street Spirit” e “Just”. Nesta última, Thom diz que havia uma competição entre ele e Jonny para saber quem colocava mais acordes na música. O duo criativo do Radiohead, então, ganha capas de revistas para explicar as composições e uma possível relação homossexual, que acabou sendo desmentida.

A música profunda do Radiohead parece brotar das veias de Jonny e Thom, quando em cima do palco. E daí mais instrumentos vão aparecendo ao lado de Greenwood, que outrora apenas pensava tocar sua guitarra na banda. A criação de um ambiente soturno já pode ser vista em músicas como “Bullet Proff...I Wish I Was” ou “Sulk”. Dissonâncias, novas melodias são buscadas até chegar ao “OK Computer”(1997), fase em que Jonny pode mostrar uma transição em seu estilo de compor. As guitarras distorcidas ficam mais a margem do disco, dando lugar a harmonias complexas, experimentadas em teclados plugados a efeitos diversos, sintetizadores, loops em seu próprio instrumento, xilofone e efeitos de lap top. Um disco que marcou a história do rock, e o Radiohead sempre a provar que poderia evoluir nas composições. Basta ouvir as guitarras dedilhadas que se transformam em três, quatro ou cinco em “Let Down”. A potência da harmoniosa “Karma Police”, a sinfônica “Paranoid Android” e a sombria “Climbing Up the Walls”.

As mudanças estão por toda parte, há o psicodelismo, influências eruditas, que, aliás, estão nas veias de Greenwood, que quando pequeno estudou viola e recentemente compõe, em carreira solo, para orquestras. O “OK Computer” marca também o início de letras escritas por Jonny, como “The Tourist”, que vem ao caso. A música faz menção aos turistas americanos em Paris. Jonny os observara agitados, enquanto estes queriam ver a cidade em 10 minutos, porém, não enxergavam a verdadeira beleza do lugar. “Hey, man, slow down, slow down, slow down, idiot, slow down, slow down!”, repete o refrão cantado por Thom Yorke. Uma guitarra bem trabalhada, vozes em coro reproduzidas por sintetizador, compõe “o ambiente perfeito para encerrar o disco”, afirma Greenwood.

Após toda popularidade e aclamação do “OK Computer”, Thom Yorke declarou passar pela depressão: uma nova fase do Radiohead estava para nascer. Trancados em estúdio, gravaram dois álbuns: “Kid A” (2000) e “Amnesiac” (2001). Havia um espírito embalado por experimentações, ao estilo minimalista vindo do Jazz, no pensamento de ir sempre além do que já haviam experimentado. O Radiohead passa a compor músicas de tons eletrônicos, com as vozes de Thom modificadas no computador. Há também arranjo de metais, baterias desafiadoras, novos instrumentos, cordas, e uma grande aparelhagem ao redor dos músicos. As guitarras passaram para segundo plano, enquanto Jonny dava mais ênfase aos teclados, lap top e seu novo instrumento: as Ondas Maternot, presente em músicas como “The National Anthem”, “How to Disappear Completely” e “Pyramd song”. O lado obscuro da banda, assim como as composições do guitarrista para seu novo instrumento, traria conseqüências para seu histórico de músicas solos. Suas ondas soam profundas, e daí surgiriam, em breve, pensamentos para uma orquestração nascente desde esses tempos. No palco, não seria possível saber qual o próximo instrumento que Jonny utilizaria: era um músico rodeado por seus pedais, guitarras, teclados, lap top e outros.

"Ondas Maternot"

O Radiohead destacava-se por ser diferente, trazendo, com qualidade, novas possibilidades para a música moderna, ao mexer com variados estilos, criando um pandemônio de letras e melodias, vista por muitos como depressivas, estranhas, por vezes, ou “geniais”(!). O tempo passou, até que foram considerados “os melhores do mundo” por várias mídias. E veio outro baque para Thom e seu grupo. A banda daria um tempo para “respirar”. Cada um no seu canto, possibilitando o trabalho solo de Jonny Greenwood, e o posterior trabalho do Radiohead, intitulado Hail to the Thief.

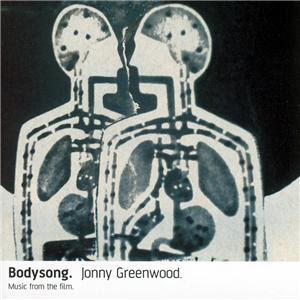

O primeiro trabalho solo de Greenwood trazia um ambiente soturno, recheado de experimentações, que vão de percussões, até um diálogo entre teclados e cordas (no caso, viola, seu instrumento). “Bodysong”(2003) veio como idéia para trilha sonora de um filme homônimo, documentário, de Simon Pummell. Batidas eletrônicas são ouvidas, enquanto Jonny mostra-se um eficiente compositor, ao dar vida para o filme, no casamento de imagem e som. Algumas músicas que tomam o jazz como referência, “Splitter” e “Milky Drops from Heaven”, ganharam a participação de seu irmão Colin, baixista do Radiohead. A melancolia mistura-se ao energético. O caótico à harmonia. Antagonismos se cruzam para a fórmula eclética de Greenwood. Entre o erudito em sua forma completa temos “Tehellet” e “Peartree”. Outras, como “Covergence”, dedicam-se a quatros minutos de percussões sobrepostas. Jonny utiliza-se de banjo, eletrônica e baixo para fazer a obscura “24 hours Charleston”. O potencial do compositor, o primeiro do Radiohead a lançar disco solo, revela-se em estrutura ampla. A visão musical de Jonny atinge rumos certeiros, quanto ao futuro da música.

"Bodysong"

No mesmo ano, “Hail to the Thief” dá um novo ar à banda que parecia submersa entre fantasmas. Guitarras reaparecem logo na primeira faixa (2+2=5), e ótimas composições surgem para a reafirmação da banda no cenário mundial da música. Composições de Jonny, como “Wolf at the door” e “There There” (em parceria com Yorke), remetem a um segundo “OK Computer”, visto por alguns críticos. A banda, em turnê, faz grandes apresentações como no festival de Glastonbury 2003. Em "There there", Jonny está com suas percussões a anunciar o primitivo, a decadência e o desespero de um futuro apocalíptico. Logo sua guitarra sobrepõe a melodia num dedilhado único, criando atmosfera para a música monumental, esta que acaba mostrando também a forma agressiva que Jonny encontra para se expressar.

Foi em 2004 que Greenwood entrou para a BBC Radio 3 de Londres como músico residente. Lá lançou três composições para as Ondas Maternot e orquestra: Smear, Popcorn Superhet Receiver e Piano for Children. Mais uma vez entre o caos e a harmonia, Jonny mostrava-se criativo e desafiador. Sua composição de quase vinte minutos, Popcorn Superhet Receiver, ganhou prêmio da BBC, por meio de votos de ouvintes, em 2006. Complexa e cheia de intimismo, a música que conquistou os ouvintes ingleses, deu a Jonny um reconhecimento ainda maior e um certo otimismo em continuar seus trabalhos orquestrados.

"Jonny e orquestra"

"Jonny e orquestra"

Como pano de fundo, temos o Radiohead sem gravadora (terminado o contrato com a EMI). Preparando o novo disco e divulgando músicas novas, a banda estava numa indecisão de como lançaria o então intitulado “In Rainbows”. Experimentações entre esse período são muito válidas, como o encontro de Thom e Greenwood no Ether Festival, executando “Arpeggi/Weird Fishes”, música depois adaptada para guitarra, baixo e bateria. Um encontro excepcional, a partir de uma música climática, que fez Thom Yorke se emocionar.

Greenwood avançara ao passo de levar um pouco dessas orquestrações para o Radiohead, no "In Rainbows" (2007), mais recente disco do grupo. As percussões em “Videotape” e as cordas em “Down is the New Up”, “Nude” e “Faust Arp” demonstram. Um trabalho que está resumido em tudo que o Radiohead já passou, já foi e ainda é. Depressivo, visionário, inovador e criativo.

O adjetivo “estático” definitivamente não cabe para Jonny, que além de um disco duplo de sua banda, vem a lançar seu segundo disco solo, trilha sonora para o filme de Paul Thomas Anderson, There will be blood (Sangue Negro, no Brasil). O longa-metragem joga-nos para o início do século XX, final do XIX, contando a história de um ex-minerador, que envereda pelo ramo do petróleo no interior do EUA. Num choque de imagens, ao começar pelos 11 minutos iniciais do filme sem diálogos, vemos nascer a obra de Greenwood. Forte, assim como a interpretação de Daniel Day-Lewis, num “empresário” nômade e solitário, Daniel Plainview, em busca de dinheiro em terras desertas.

Plainview é uma personagem compulsiva, na trama. Seguindo o rastro do dinheiro, Daniel tem uma relação complicada com todos que estão ao seu redor. Uma auto-destruição então é iniciada a partir de suas compulsividades e distúrbios psicológicos. O filme, baseado no romance “Oil” (1927), de Upton Sinclair, investe nessa corrida pelo ouro negro, abrangendo toda a paisagem, costumes e religião no começo de uma era industrial.

There will be blood torna-se grandioso por sua fotografia, que se alia às poderosas composições de Jonny Greenwood para o filme. Imagem e trilha são melhores compreendidas quando em conjunto. O suspense presente em músicas como “Future Market” (esta faz lembrar músicas dos filmes de Hitchcock) ou “There will be Blood” marcam Plainview em seus momentos mais insanos. Dissonâncias fazem parte da obra em sua maioria. Contudo, as harmoniosas “Open Spaces” e “Prospectors Arrive” estão dentro de um tema tênue no filme, que se encaixa na relação pai e filho. A última citada possui um piano de temática progressiva, que é tocada quase por completa no filme. As artes se encontram para nos presentear com uma só apreciação.

“Para fazer um filme, o grande colaborador final que você possui é o compositor. Jonny foi realmente o primeiro a ver o filme. E quando ele voltou com um apanhado de músicas, isso de fato ajudou-me a conhecer sua impressão sobre o filme. E foi incrível, pois não tinha idéia do que havia feito.” – considera Paul Thomas Anderson, em entrevista para From Entertainment Weekly (EW). Greenwood lembra que Paul gostaria de algo próximo a trilhas do gênero horror. Entretanto Jonny, de fato, preenche o filme não com uma trilha deste gênero, mas próxima da escuridão, em que os fatos vão levando.

Anderson, ao confiar plenamente nas composições de Jonny, trabalhou em parceria com este, pode-se dizer. Os elementos acústicos colocados sob medida no filme dão o subjetivismo necessário à arte. E se Thom Yorke já disse recentemente na Rolling Stone nacional nº17, que “Por alguma razão, nós (Radiohead) pensamos demais. Somos atores do método. Para nós, é sempre difícil.”, comprova-se um trabalho de Jonny Greenwood elaborado por um esforço que valeu ouro.